「三成」

いつものように二人並んで長椅子に座り、書物に目を通している時であった。

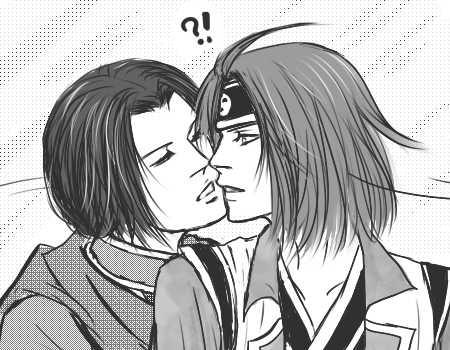

不意に名を呼ばれ顔を向けると、肩が触れ合う距離を更に一瞬で縮めてきた曹丕の白い顔が目の前に迫り

掠めるように唇を奪い去った。

あまりに突然のことに一瞬、三成には何が起こったのか分からなかった。

離れる瞬間、ざらりとした温かい舌に戯れのように上唇を舐めあげられ、ハッと我に返る。

「曹丕?!」

思わずそう叫んだ時には、既に曹丕の体は元の位置に戻っており、その唇にはいつものあの笑みが浮かんでいた。

「いきなり何だというのだ!」

不意を突かれ、少しでも取り乱したことがいかにも面白くないという体を隠そうとするためか

普段よりも少々声を荒げている三成のその様に、曹丕の口端が更に上がった。

「・・・今日は接吻の日だというのでな」

三成の慌てる様を見て満足したのか、笑みの形は崩さぬまま、曹丕が静かに応える。

「接吻の・・・日・・だと・・?なんだそれは」

「私も詳しくは知らぬが、今朝、女どもがそんな話で騒いでいたのを思い出した」

「それで俺をからかったわけか・・・全く・・・」

「気に入らぬか?」

「ああ、気に入らんな」

「お前ならもう耳に入れていると思っていたのでな。先制攻撃のつもりだったのだが・・・」

その時、三成の目がスーッと細められた。

「先制攻撃・・・?」

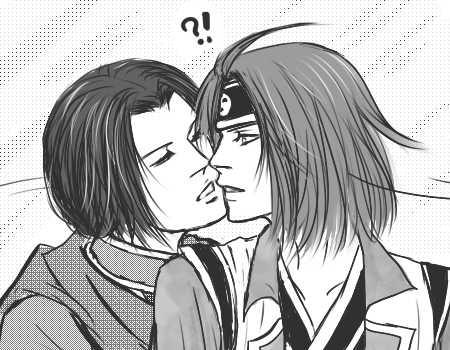

スッ・・・と三成の顔が近づく。

その双眸には既に妖しい炎が宿っていた。

「・・・それは俺が後攻めしても良い、と言うことだな?」

三成の長い指が曹丕の顎を優しく、しかししっかりと掴み上げる。

お互いの顔がその瞳に映るほど近い距離。

「フッ・・・そういうことになるな・・・」

そう囁く曹丕の瞳にも既に三成と同じ炎が灯っていた。

「ならばじっくりと攻め堕とすまで・・・」

「堕とせるなら堕としてみるがいい・・・」

三成は未だ挑戦的な笑みを浮かべたままの曹丕の唇に食らいついた。